教職実践演習は教職課程最後の科目で、4年生の後期に履修します。小グループによる演習が中心で、実践力を高めることをねらいとしています。今回のテーマは「授業研究」です。今回はIさんによる小学校4年生の算数(面積の求め方)の授業を紹介します。なお、前回の記事ではAさんによる道徳の授業をお伝えしましたので、あわせてご覧ください。

グループ担当:教育学部教授 山口 政之

数学の模擬授業に取り組んだ理由

教育実習を経験して、算数は児童の理解に差が出やすい教科だと感じました。「誰も置いていかない授業にしたい」という思いから、今回の模擬授業では算数を選びました。

教育実習で感じた悔しさ

教育実習では、算数の授業に学習ゲームを取り入れ、「楽しんでいるうちに力がつく授業」を目指しました。そのために、児童の理解度に応じた演習問題やヒントカードを準備し、学びやすい環境づくりを工夫しました。多くの児童が楽しみながら取り組む姿が見られた一方で、ゲームに意識が向きすぎてしまい、算数の「は・か・せ」※を踏まえた学びに繋げきれなかったと感じています。この問題意識から、「もう一度挑戦したい」という強い気持ちに繋がりました。

※算数の「は・か・せ」とは算数学習の問題解決において、「はやい」「かんたん」「せいかく」を意識させる合言葉のこと。

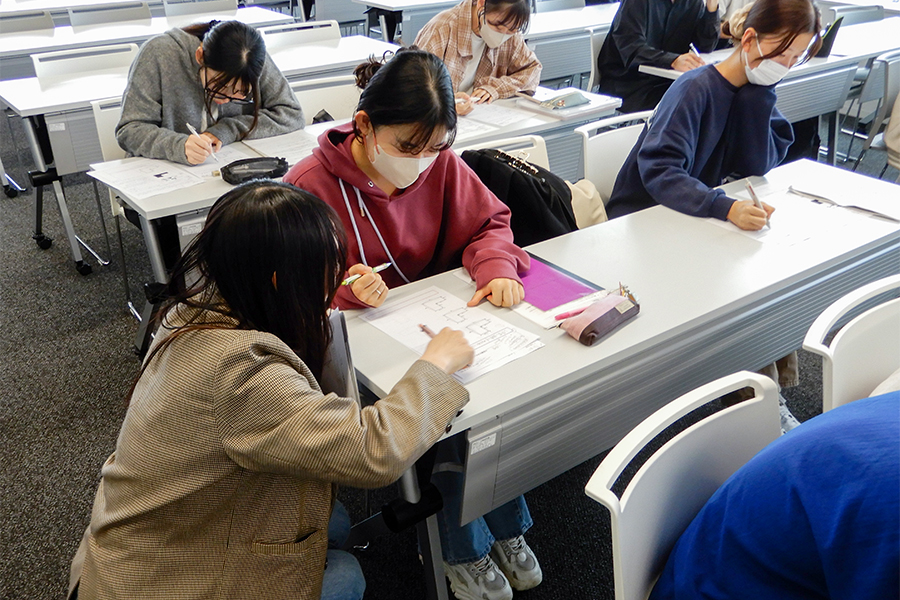

誰も置いていかないように個別支援で対応

模擬授業での再挑戦

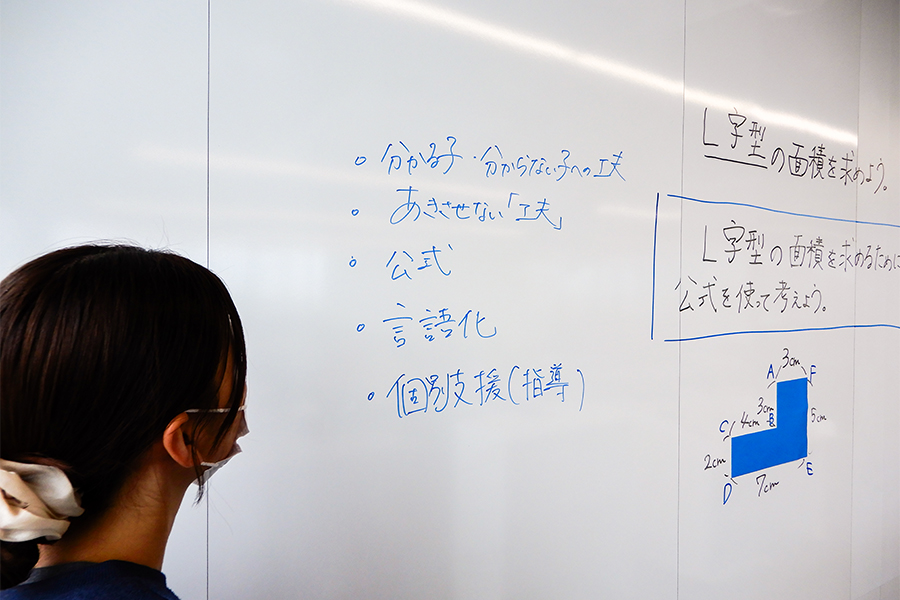

実際の授業で使った指導案や教材は活かしつつ、「楽しさ」と「学び」をよりバランスよく結びつけた授業づくりに取り組みたいと考えました。具体的には、ゲーム的要素をただの“盛り上げ”に留めるのではなく、児童が思考したり説明したりする場面を意図的に組み込み、学びの深まりが見える学習活動へと改善しました。また、「なぜそうなるのか」「どう考えたのか」を共有する時間を大切にし、児童同士が考えを交流できる場を設けることで、算数的な見方や考え方が育つ授業を目指しました。

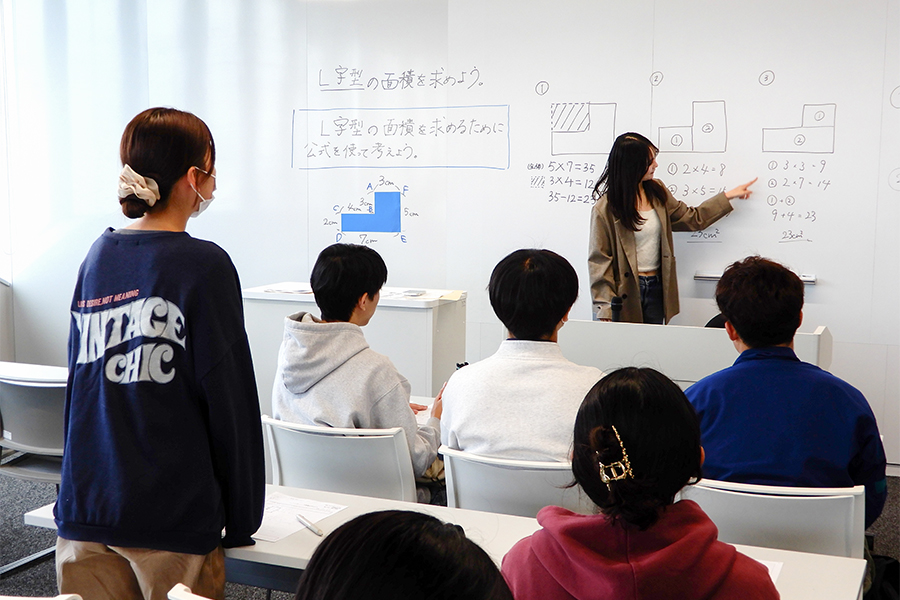

授業の山場の様子

振り返りと学び

全体で考えを共有する場面において、児童の発言をそのまま受け取るのではなく、「どうしてそう考えたの?」「なぜその方法を選んだの?」と問い返し、思考を深める関わりが必要だということを再認識しました。また、問いかけを重ねることで、児童自身が考えを整理したり他者の考えと比較したりする学びに繋がることに気付きました。

今回は、実習での悔しさに向き合い、グループの仲間と一緒にブラッシュアップできた貴重な経験になりました。来年度、教壇に立ったときには、一人ひとりの考えを丁寧に受け止め、児童たちの「わかった!」「できた!」という喜びを一緒に感じられる先生になれるよう、これからも学び続けていきます。

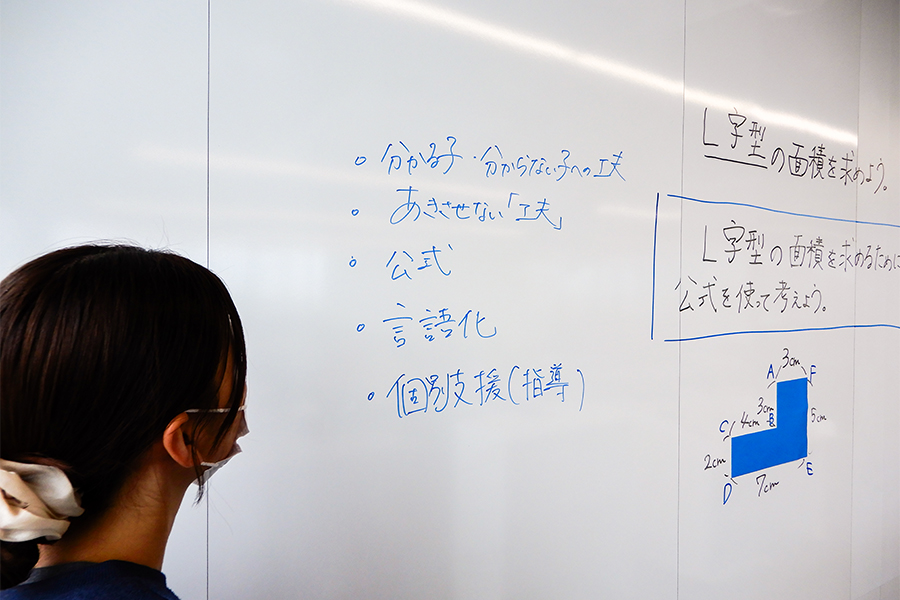

振り返りで抽出した課題(青字)

ゲームの要素を授業に取り入れる際は、あくまでも学習ゲームとして学習活動に位置付けることが必要です。また、ヒントカードを用意することは、学習者のつまずきを授業者が事前に予想して対策を講じるということです。実際には予想外の反応もありますから油断してはいけませんが、学習者の反応を予想することは指導力を向上させるための努力の一つです。今回の模擬授業では授業者が学習者の発言に問い返し、集団思考を深める指導が見事に行われていました。