教育学部の学生たちは、どのように授業のやり方に習熟していくのでしょうか。小学校の理科の指導方法について学ぶ「初等理科指導法」の授業では、6月27日(金)から3週連続で理科実験の模擬授業が行われました。2年生にとっては「理科」で模擬授業を行う初めての機会です。1回の模擬授業は25分程度と短いものの、授業の導入から実験、まとめまで、一連の流れを体験します。

6月27日(金) 第1回目の模擬授業

6月27日(金)、理科実験の模擬授業の第1回目が始まりました。学生たちはこれまでの授業で作成してきた指導案をもとに授業を進めていきますが、実際に授業を行ってみると、思うようにいかないことが多かったようです。担当する教育学部の小林教授からは厳しい指摘が飛びます。授業の展開に論理の飛躍があったり、児童に行わせるべき実験を教師が行ってしまったりと、教育学部の2年生にはまだまだ改善すべきことばかりです。

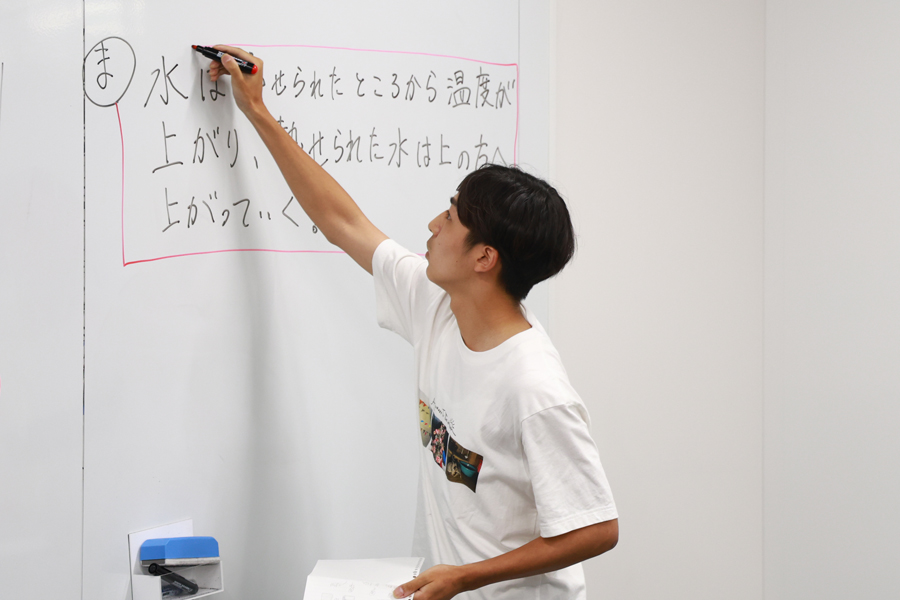

まだまだ効果的な板書ができていない初回の模擬授業の様子

中でも、「板書」の使い方についてはどのグループにも指摘が入りました。小林教授はこれまでに「構造的板書が必要だ」と指導してきました。教師が書く板書は、論理の流れや学びの構造が一目でわかるように、内容を整理して視覚的に配置しなければなりません。しかし、学生たちの板書は黒板の一部だけしか使っておらず、また、論理の流れを意識して書かれていません。文字が小さかったり、斜めに傾いてしまっていたり、全体的に雑な印象を与えてしまっていました。

小林教授は「丁寧な字で書くために、もっと板書に時間をかけてよい。子供は先生の字を真似するので、お手本を示す意識を持つように」と指導していました。学生たちは次回に向けてグループ内で改善箇所を話し合い、意識を新たにしていました。

7月11日(金) 第3回目の模擬授業

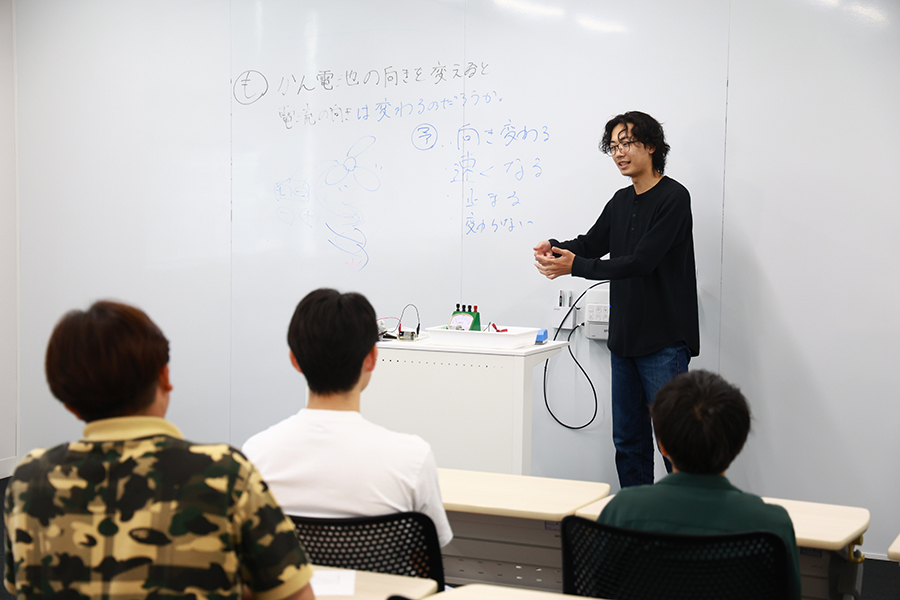

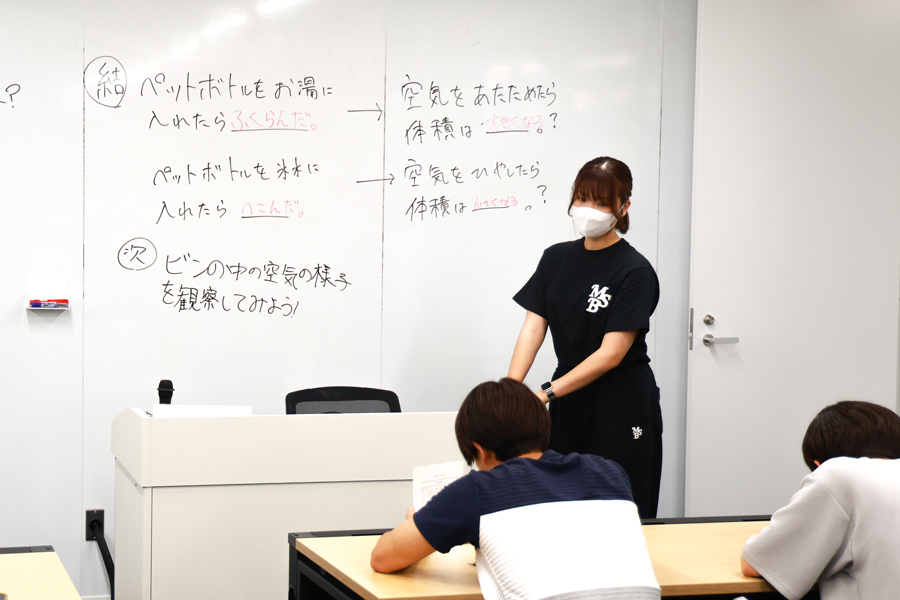

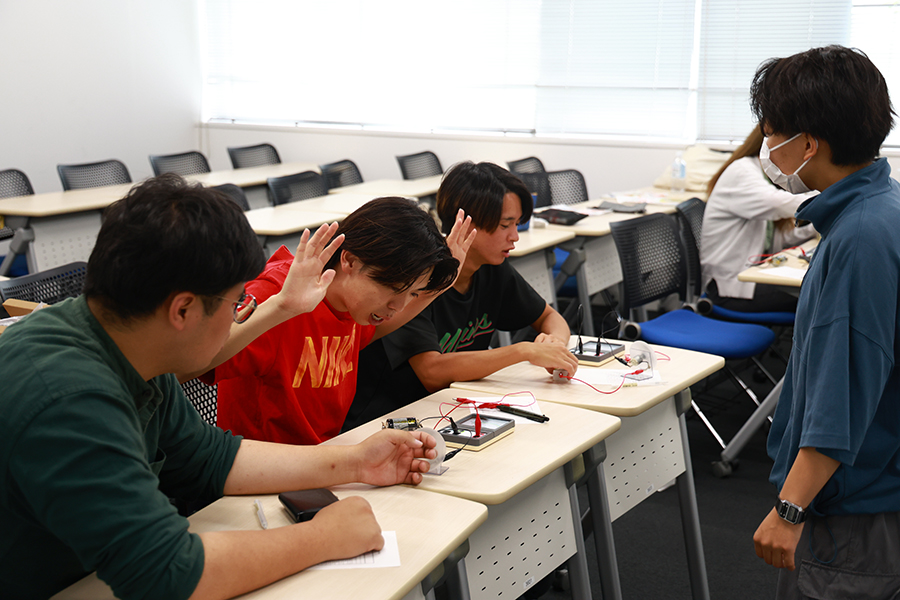

第3回目となる7月13日(金)、2回の模擬授業を経て学生たちの模擬授業はどのように変わったのでしょうか。あるグループは「液体への熱の伝わり方」をテーマに模擬授業を行いました。温度が上がると色が青から桃色に変化する試薬を使って、ビーカーに入れた水を熱した時、どのように熱が伝わるかを観察する実験です。

模擬授業は初回と比べ、大きく改善されており、自信をもって進行している様子が見て取れました。時折、児童役の学生に問いかけ、より深い理解を促していました。板書も、『めあて』や『予想』『まとめ』など、項目ごとに整理され、字もまっすぐ丁寧に書かれています。

模擬授業の後には、児童役を担っていた別グループの学生が模擬授業を評価します。「導入では暖房など身近な例を使うと、理解が深まるのではないか」「実験途中に児童の発見を促す発問や解説をした方が良い」「次回の授業に繋がるような予告をしていて良かった」「まとめではもっと児童に発言させるべき」など、どれも模擬授業を行った学生たちにとってとても参考になる意見です。自分では気づけなかった改善点を見つけてもらいつつ、同じ授業を繰り返すので、着実に授業力が身につきます。

このように、教育学部の模擬授業では学生同士で評価し合うことを大切にしています。今後、学生たちはさらに多くの模擬授業を実施し、より良い授業の運営を目指します。その時、同じ目標を目指す仲間たちが互いに学び合い、高め合える環境はとても貴重です。これこそが教育学部で学ぶことの大きなメリットと言えるのではないでしょうか。

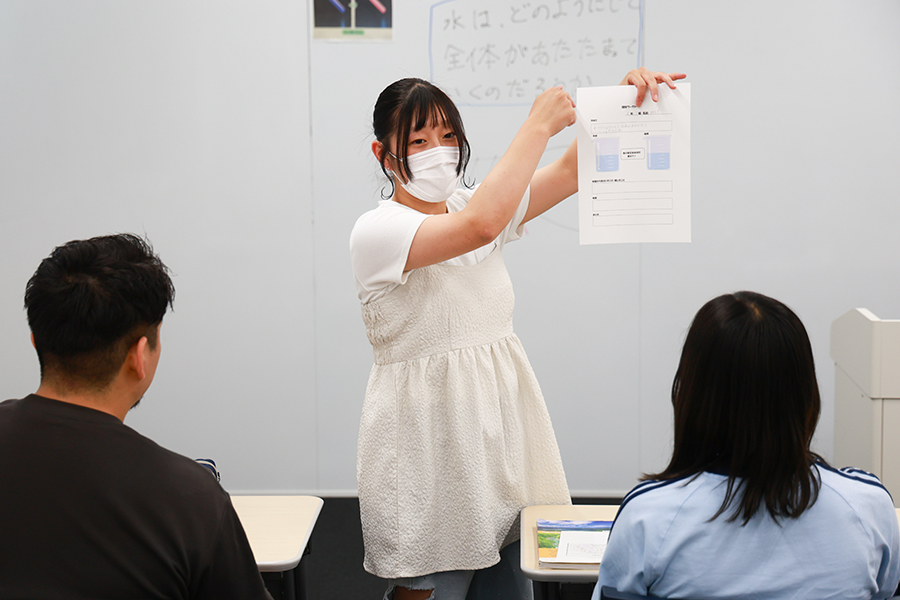

模擬授業の様子

構造的な板書ができています

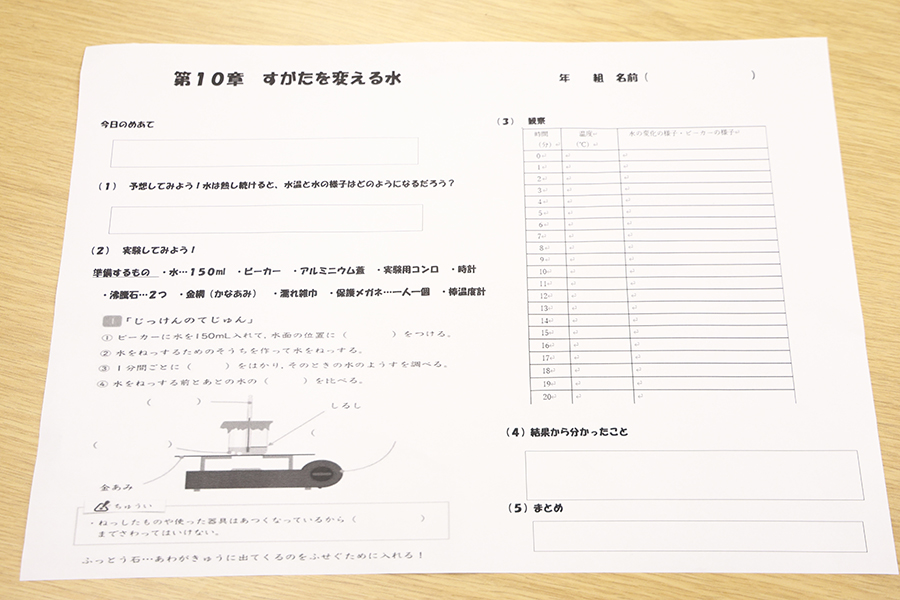

ワークシートも準備します

児童の反応を演じる学生

授業後、質問に行く学生たち