近年、「教員の労働環境」に関する報道がメディアを賑わせています。長時間勤務などの課題が取り上げられる中、教職に対して不安を抱く学生や保護者の声も少なくありません。しかし、そうしたイメージは、現在の実態やこれからの教育現場の姿を正確に映しているのでしょうか。

いま、国を挙げて進められている「教員の働き方改革」や処遇改善、外部人材の活用などを通じて、学校現場は着実に変わりつつあります。今回は、千葉県教育委員会の取り組みを軸に、教員の仕事の実態と、そのやりがいについて、千葉県教育庁にも勤務経験を持つ中村敏行教授にお話を聴きました。

Q.教員は激務というイメージが根強いですが、実際の現場ではどのように変わってきているのでしょうか?

確かに教員の仕事は「激務」だというイメージを持っている方が多いように思います。実際に学生に教員の仕事のイメージを聞いてみると「勤務時間が長い」、「残業代がない※」、「休みが取れない」、「責任が重い割に給料が安い」、「子供たちの対応や保護者の対応が大変そう」といったことをよく耳にします。こういったことは、当たっている部分もありますし、変わってきている部分もあります。

これまで、子供たちの成長のためならば多少の時間超過はいとわないという働き方が教員にあったことは事実で、国際的な調査でも「世界で一番勤務時間の長い日本の中学校教員」などと指摘されたこともありました。こうした指摘もあり、平成の終わり頃から「教員の働き方改革」が本格的に取り組まれてきました。

千葉県教育委員会では、毎年、教員の勤務実態を把握するために「教員等の出退勤時刻実態調査」を実施し、結果を公表しています。これを見てみると令和2年に行った調査以降、毎年、少しずつ時間外勤務が改善してきています。中学校の先生で見ると「一月当たりの時間勤務が45時間以上の方の割合は46%」となっており、改善傾向にあるとはいえ、さらに継続した取り組みが望まれます。

※正確には「教職調整額が残業の実態を反映していない」ということ

Q.教員の待遇が見直されていると聞きます。実際にどのような変化がありますか?

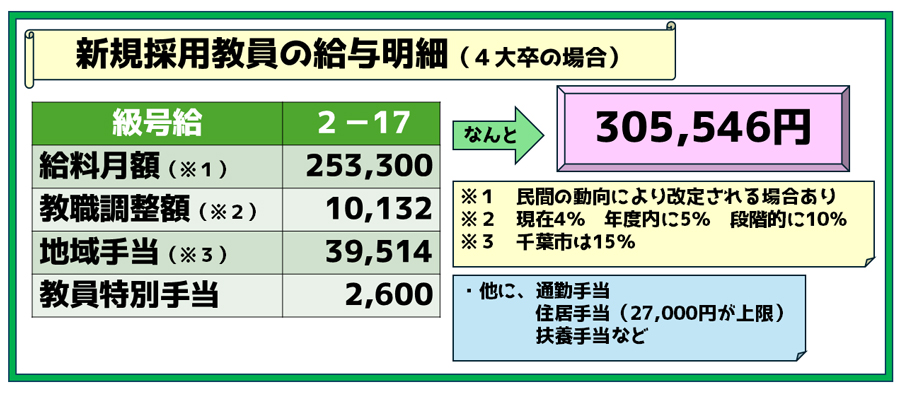

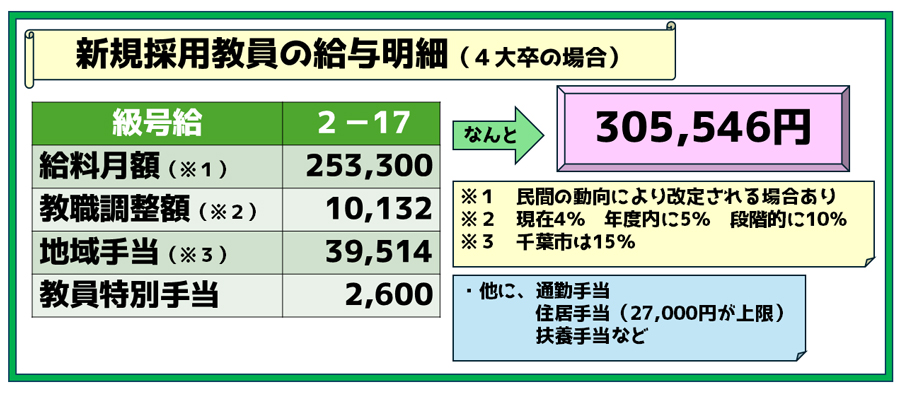

公立学校の教員は地方公務員です。地方公務員の給与は、各県の人事委員会が民間企業等の賃金の状況を調査し、その状況を給与に反映させるよう県に勧告して決まります。千葉県では、今年、民間企業の賃上げなどを考慮し、初任給を引き上げました。令和7年度、千葉市の教員の大卒初任給は、給料月額、教職調整額、地域手当、教員特別手当を合わせて30万5546円です。ここに通勤手当や住居手当、扶養手当などが加算されます。

千葉市教員における令和7年度4大卒の給与

Q.学校現場や教育委員会では、働き方改革に関してどのような工夫や支援を行っているのでしょうか?

県教育委員会では、平成30年度に「働き方改革推進本部」を設置し、「学校における働き方改革推進プラン」を策定しました。現在のプランに掲げている目標は「勤務時間を超える在校等時間が、1か月当たり45時間、1年当たり360時間を超えないようにする」こと。また、「各取組についての達成率を令和8年度末までにさらに10ポイント改善する」としています(令和5年度を基準として)。

加えて、教員の仕事をサポートしてくれる外部人材である学習サポーターやスクール・サポートスタッフ、部活動指導員等などの拡充にも務めています。このような働き方改革のねらいには、教員が本来の仕事である子供と向き合える時間を確保することにあるのです。

Q.保護者や地域からの期待も高まる中、教員はどのように役割を見直しているのでしょうか?

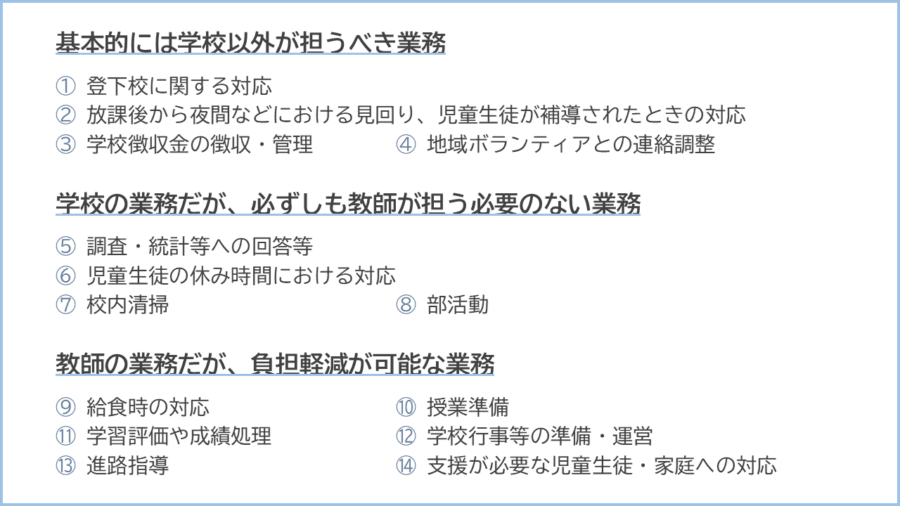

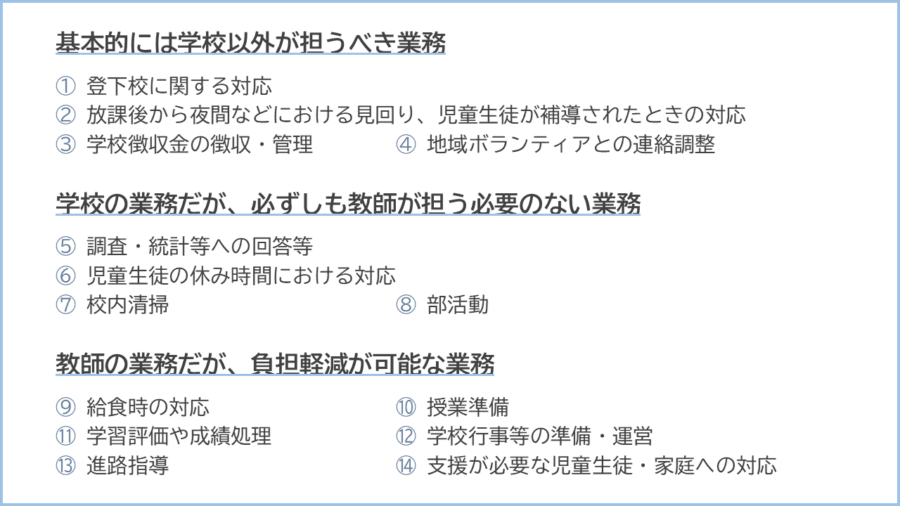

教員の働き方改革を実現し、勤務時間を縮減するためのアプローチはいくつかあります。とりわけ、これまで日本の教員が担ってきた業務が多すぎるとの議論があります。そのため、文部科学省では教員と保護者、地域との仕事分担の見直しを提言しています。具体的には、これまで教員が担ってきた仕事を「基本的には学校以外が担うべき業務」と、「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」、「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の3つに分類しています。

例えば、「基本的には学校以外が担うべき業務」には、登下校に関する対応、放課後や夜間の見回りなどが挙げられ、「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」には校内清掃や部活動などが挙げられています。最後に「教師の業務だが負担軽減化の可能な業務」として授業準備、学習評価や成績処理などを挙げられています。この業務分担の見直しを今後一層推進し、教員が一人一人の子供たちと向き合う時間を確保し、本来の業務に注力できるようにしていくことが必要であると考えています。

負担を減らせる教員の仕事

Q.昔と比べて、「教職に就く不安」は減ってきていますか?

働き方改革以外の面でお話しすると、元々教員には初任者研修という制度があります。初任1年目の先生でも子供たちにしっかり指導が出来るように、1年間指導教員がついて子供たちの指導に当たります。かなり手厚い指導体制が取られていて、1年目の先生が指導面で困った時には相談できる体制があります。ぜひ、教員を目指す皆さんには不安なく、教員の道に飛び込んでもらいたいと考えています。

Q.今後さらに改善が期待される点があれば教えてください

冒頭、「教員には残業代がない」という学生の意見をご紹介いたしましたが、あれは本当のことです。教員には残業代がありません。その代替措置として、あらかじめ給与の4%分が教職調整額として上乗せされています。いわゆる定額になっているわけです。この4%が少なすぎるという指摘が以前からありましたが、法改正により、4%が段階的に10%に引き上げられることになりました。当面、令和8年1月からは5%に引き上げられるそうです。長年、据え置かれてきた教職調整額が引き上げられることは一定の成果だと考えています。

その他にも、中学校35人学級の導入(小学校は今年度から導入済)、教科担任制の導入、中学校制度指導担当教員の配置、中・高の部活動の地域移行など人員面でも負担軽減策が進められています。

Q.現在、教員採用試験の倍率が下がっていると聞きますが、どのような背景があるのでしょうか?

近年、教員採用選考の倍率が大きく低下しており、多くの関係者が強い危機感を抱いています。6月12日に県教育委員会が発表した資料によると小学校の志願倍率は1.5倍で過去最低。中高共通枠で実施している国語、社会、数学、理科、英語などの教科も3.1倍となっています。なぜか、これははっきりしたことは言えませんが、社会全体の人手不足の中で民間企業の採用活動が活発化していることや、教員の仕事の負の面ばかりが取り挙げられ、魅力の発信が不足していることなど、様々な要因が複合的に重なっているものと考えています。

受験する側からすれば、今こそ、教職への志を形にできる好機です。ここ数年は1500~1900人規模で採用し続けています。働き方改革や処遇の改善も進んできていますので、この機会を逃すことなく教員への道を選んで欲しいと思います。

中村教授の「教職実践演習」の様子

Q.先生が教職に就いた当時のことを教えてください

私自身も私立大学の経済学部出身で、はじめから教員の道を志していたわけではありません。当時の教員採用選考は倍率も高くかなりの難関でしたし、バブルの時代で民間の採用も多くありました。そんな中、大きな転機となったのは、教育実習です。出身中学校での2週間の教育実習は学ぶことも多く、何より子供と関わることが楽しくて仕方ありませんでした。自分の進むべき道はここにあると決意しました。

1年目は無我夢中でした。いろいろ考える余裕もなく、日々の授業に追われるという感じでした。教員の仕事は一人ですると思われがちですが、驚いたのは先生方のチームワークの良さでした。とにかく仲がよく、お互いが補完し合いながら仕事を進めていました。また、面倒見のよい先輩が多く、いろいろと教えていただきました。同僚や先輩に恵まれ幸せでした。ほとんどの仕事は先輩を真似て覚えました。

Q.教員として働く上で、大切にしている信念やスタンスはありますか?

私が教員として採用されたのは40数年前です。当時、赴任した市の教育長が紹介してくれた安積得也さんの「明日」(あした)という詩があります。

はきだめに えんど豆咲き

泥池から 蓮の花が育つ

人皆に 美しき種子あり

明日(あす) 何が咲くか

若い私にとって「教員の仕事とはこういうものだ」と強く印象づけられた瞬間でした。以来、目の前の子供たちの才能を開花させることが教員の仕事であると考えています。この気持ちは大学で教鞭をとるようになった現在も変わっていません。教員を目指す学生の才能を開花させ、夢を実現させてあげたいと思っています。

Q.最後に教職という仕事のやりがいや魅力について教えてください

以前、県内の教職員が行った「教職員のすてきな瞬間エピソード」というアンケート調査があり、現職の先生たちが日常の仕事の中で、どんな時に教職に就いて良かったと感じているのか、生の声を集めています。内容を見てみると教職のやりがいや魅力が満載されています。大きく3点ご紹介します。第一には、子供たちの日々の成長が感じられるという点です。「できなかったことができるようになる」無限の可能性を持った子供たち。そんな子供たちの成長を近くで見守ることができる。こんな素晴らしい職はありません。

第二には、子供たちの人間形成や将来の生き方に深く関わることができるという点です。教え方、関わり方で子供たちから反応がストレートに返ってきます。こんなにおもしろく、刺激的な仕事はありません。

第三には、子供たちと一緒に自分も成長できるという点です。教職は「人を相手にする仕事」です。子供たちのトラブルや問題に向き合いながら、共に解決し、時に子供に学び、教員自身も人間的に成長していくことができます。

教員の関わりは、子供たちの心の成長やその後の生き方にまで大きく影響を及ぼすこともあります。責任もありますが、他の仕事にはない、大きなやりがいもあります。ぜひ、教職の道を志してください。