教育学部の授業での発表は、学生がお互いに評価し合うピアレビュー方式を採用しています。評価にはルーブリックを活用し、あらかじめ評価基準と達成度のレベルを明示した上で、どの程度目標に達しているかを判断します。これは、将来教師として児童・生徒の学びを適切に評価するために、欠かせない重要な能力だからです。

TEACHERS/STUDY/LABO

教育学部 畑中 千晶 教授

2025/05/21

小学校では、地元に伝わる昔話や風習、伝統行事を学び、次世代へ受け継ぐための授業が行われています。国語科では地域の昔話を題材に学習し、社会科では地域の歴史や文化財を扱うこともあります。「総合的な学習の時間」にも地域の伝承を探究することがあり、小学校教育の中で「伝承」は多様な形で取り入れられています。こうした授業づくりができる教師を育成するために、教育学部では畑中教授による「こども学Ⅱ」の授業が開講されています。この授業では、受講する3年生たちがグループごとに千葉県内の伝承を調査し、それをもとに小学生向けの教材を作成してきました。5月16日(金)、いよいよその成果を発表する日を迎えました。

最初に発表したグループは、大多喜城やその城主の本田忠勝、そして彼の愛槍「蜻蛉切」を題材に取り上げました。「蜻蛉切」は天下三名槍の1つで、その名の由来は、槍の穂先に止まった蜻蛉(とんぼ)が、あまりの鋭さに真っ二つに切れてしまったという伝説に基づいています。そのような大多喜城にまつわる伝承を児童に調べさせ、児童同士で「アキネータークイズ」を出題し合う授業案を作りました。アキネータークイズは「はい」「部分的にそう」「わからない」「いいえ」といった回答を手掛かりに、出題者がイメージしているものを質問者が推理するクイズです。児童はクイズを成立させるために関連知識を身につける必要があり、主体的な調べ学習を促進できることが期待できます。

発表を聞いた学生からは、「アキネータークイズを授業に取り入れる発想は斬新で面白い」といった意見があった一方で、「児童同士で出題することで、情報の正確性が担保できないのではないか」との懸念も。「情報源の信頼性を上げる工夫があるとより良いのではないか」と、活発に意見が交わされました。

教育学部の授業での発表は、学生がお互いに評価し合うピアレビュー方式を採用しています。評価にはルーブリックを活用し、あらかじめ評価基準と達成度のレベルを明示した上で、どの程度目標に達しているかを判断します。これは、将来教師として児童・生徒の学びを適切に評価するために、欠かせない重要な能力だからです。

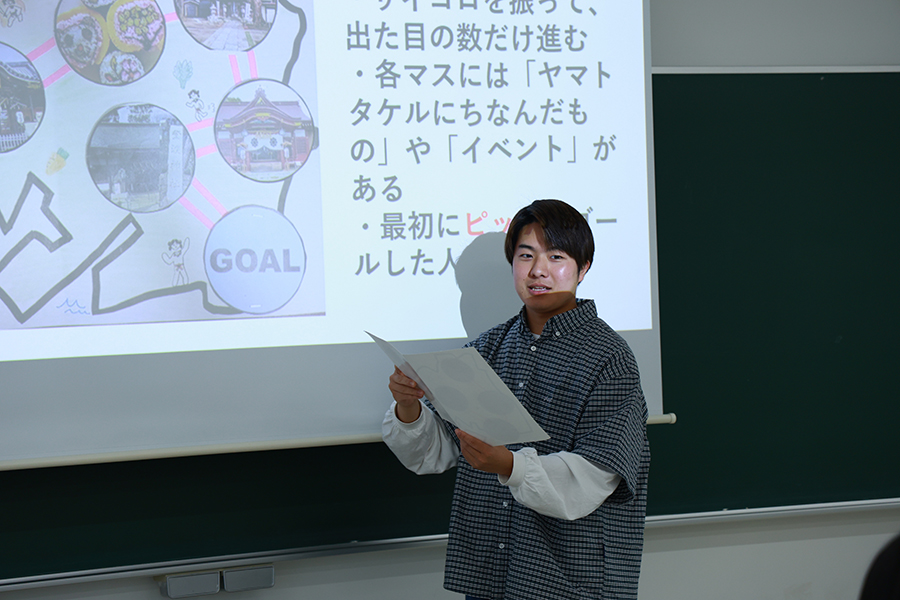

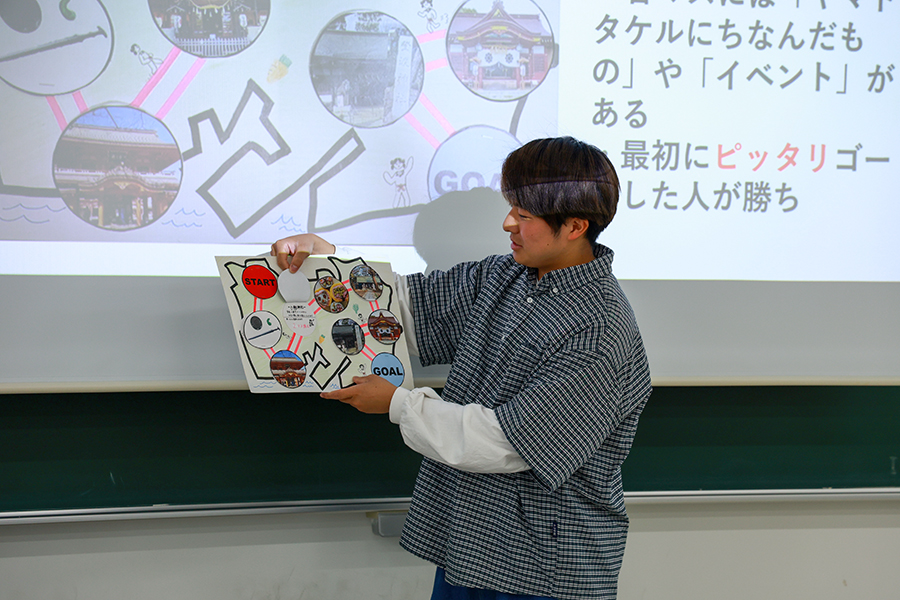

ヤマトタケルの千葉市における足跡をテーマにしたグループは、すごろくを制作しました。すごろくの各マスには、ヤマトタケルにゆかりのある神社の伝承が紹介されており、自然に歴史や伝承に触れられます。たとえば、八剱(やつるぎ)神社のマスでは、「ヤマトタケルが現地の争いを鎮めた」という伝説が紹介され、その功績にちなんで2マス進むことができます。このように、ゲーム性を持たせることで、児童が遊びながら自然にヤマトタケルと千葉市の歴史的な関わりを学べる構成になっています。学生からは、「すごろくを児童たち自身が作れば、調べた内容の復習にもなり、さまざまなテーマに応用できそうな方法だ」と評価する声が上がりました。

今回の発表は、どのグループも工夫を凝らし、児童が自ら学びたくなるようなアイデアにあふれていました。なかには、別の授業で学んだ教育用クイズゲーム作成アプリ「Kahoot!」を早速取り入れた例もあり、学びと実践が有機的に結びついていることが印象的でした。学生たちは、教材化のプロセスをチームで体験する中で、題材の切り出し方や着眼点の工夫、信頼できる情報の収集方法など、実践的なスキルを互いに学び合うことができました。

学生たちがどのような工夫を凝らしたのか、発表の様子をぜひ動画でもご覧ください。