続いて、「みなとの役割」についての講義が続きました。日本は四方を海に囲まれた島国です。観光交流のみならず、『ヒト・モノ』の移動手段は、外航船舶や航空機に頼っています。とりわけ日本の貿易量の99.6%は海上輸送に頼っているのが現状で、港の重要性、さらに千葉県の特質を実感することができました。

講義はさらに、コンテナの詳細、海上輸送の種類やクルーズにもおよび、広範囲に「港」を体感できる講義でした。齋田所長には、たくさんの貴重な資料を準備していただき、感謝申し上げます。

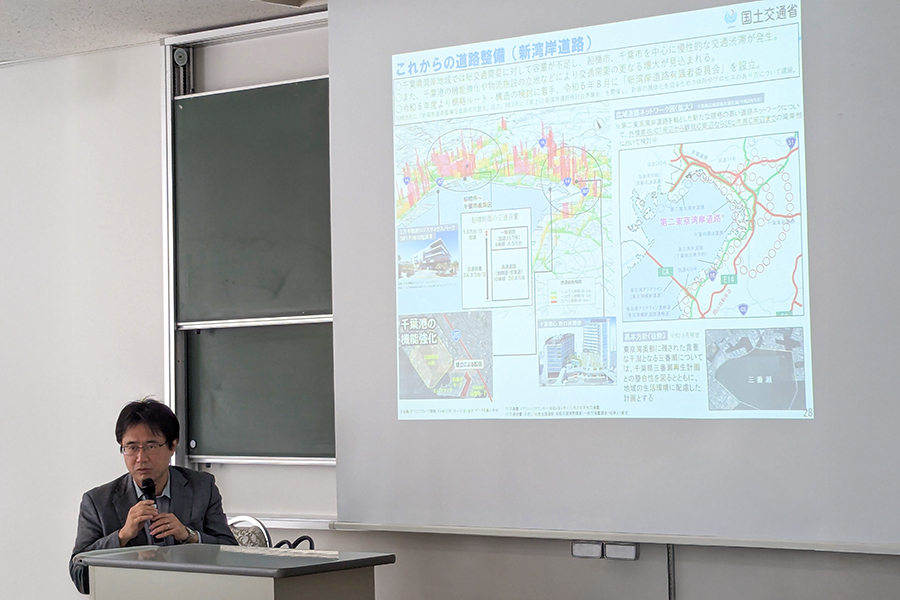

12月と1月の「千葉県の産業と行政」の授業では、関東地方整備局の千葉港湾事務所長と千葉国道事務所長が登壇し、それぞれ「千葉港」と「千葉県の道路」について詳しく解説しました。

2024年12月18日、千葉港湾事務所長の齋田伸一氏の講義では、“地方整備局”とは?という問いからのスタートでした。地方整備局は国土交通省で、河川、道路、港湾、空港、公園、官庁施設などの建設や維持管理等を担う組織です。その中の港湾空港部では、「持続的な経済成長の実現」、「国民の安全・安心の確保」、「個性をいかした地域づくりと分散型国づくり」を3本柱とした取り組みを推進しています。さらに、国際サプライチェーンの強化や脱炭素化・デジタル化への対応、総合的な防災・減災対策を進めています。これにより、持続的な経済成長を通じて「成長と分配の好循環」に貢献することが目標です。港湾空港部は海の「港」と空の「港」がの両方を統括する点が特徴的で、非常に興味深いです。

続いて、「みなとの役割」についての講義が続きました。日本は四方を海に囲まれた島国です。観光交流のみならず、『ヒト・モノ』の移動手段は、外航船舶や航空機に頼っています。とりわけ日本の貿易量の99.6%は海上輸送に頼っているのが現状で、港の重要性、さらに千葉県の特質を実感することができました。

講義はさらに、コンテナの詳細、海上輸送の種類やクルーズにもおよび、広範囲に「港」を体感できる講義でした。齋田所長には、たくさんの貴重な資料を準備していただき、感謝申し上げます。

千葉国道事務所長の藤井和久氏による講義では、冒頭に「日本の道路は信じがたいほど悪い。工業国にして、これほど完全にその道路を無視してきた国は日本のほかにない」という1956年のワトキンス調査団のコメントが紹介されました。これはまさにその当時の道路事情を象徴するものでしょう。このような状況から徐々に高規格道路が国に網羅されていく過程が紹介され、非常に興味深いものでした。

千葉県の人口特性や産業構造についても説明され、農業産出額が全国第4位、銚子港が漁港別水揚量で全国第1位であることなどが紹介されました。工業やサービス業も上位にあり、バランスの取れた産業構造が千葉県の強みです。 圏央道はまもなく全線開通となり、成田市、つくば市間のアクセスが向上し、さまざまなモノや人の交流がさらに活発化することでしょう。一方で道路の老朽化対策については、直後におこった道路陥没の事故もあり、印象に残りました。身近な道の駅についての話題提供や、これからの道路政策ビジョンについても、丁寧でわかりやすい説明が続きました。

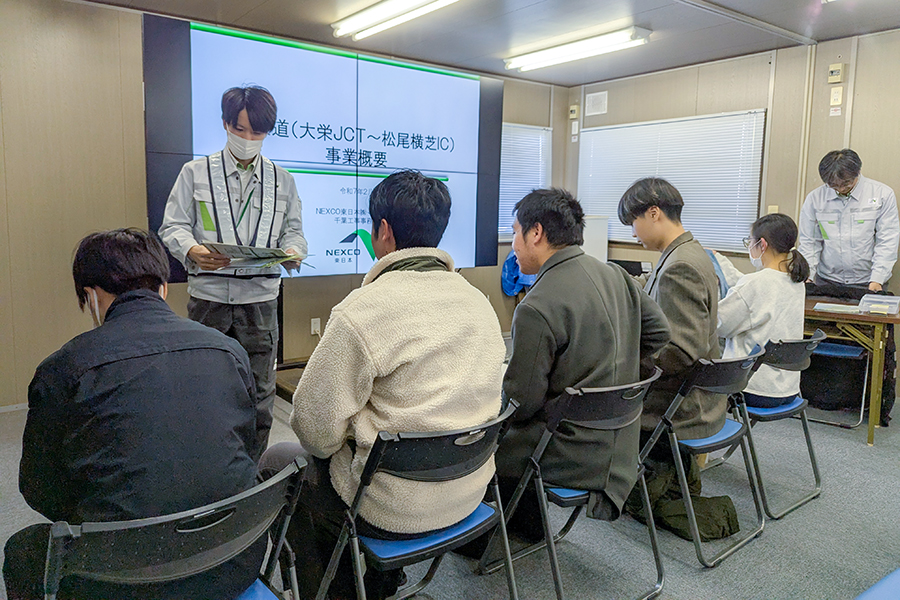

藤井所長からは、実地見学のご提案もいただき、履修生を中心に希望者を募り、翌月の2月下旬に圏央道を視察しました。当日は、専用車で稲毛を出発し、圏央成田IC、多古IC、高谷川高架橋と、現在進行中の建設現場を見学し、NEXCO東日本の詳細な説明と資料もいただきました。大変貴重な学びの機会となりました。

圏央道の完成は、成田空港へのアクセスの改善にも大きく寄与します。見学した各箇所の上空は、航空機の進路の一部で、離発着の多い時間帯だったこともあり、成田空港を身近に感じながら、大変リアルな体験となりました。このような機会をいただき、NEXCO東日本および千葉国道事務所の皆様には心より感謝申し上げます。インフラの整備には時間がかかり、どちらかといえば地味な分野かもしれませんが、実は日常生活の根幹となるとても大切なものです。千葉県の道路事業のさらなる進展を期待し、今後も学生とともに学んでいけることを願っています。

NEXCO東日本で圏央道建設事業の説明を聞く学生たち

現在建設中の高規格幹線道路を間近で見ることができました

「千葉県の産業と行政」の授業を通じて、私(三浦)自身も千葉県に対する知見を広げることができました。副専攻「エアポートNARITA地域産業学」の必修科目として、次年度もより中身の濃い授業が展開されますので、多くの方に履修してもらえればと思います。外部講師として登壇いただいた、すべての皆様に心より感謝申し上げます。